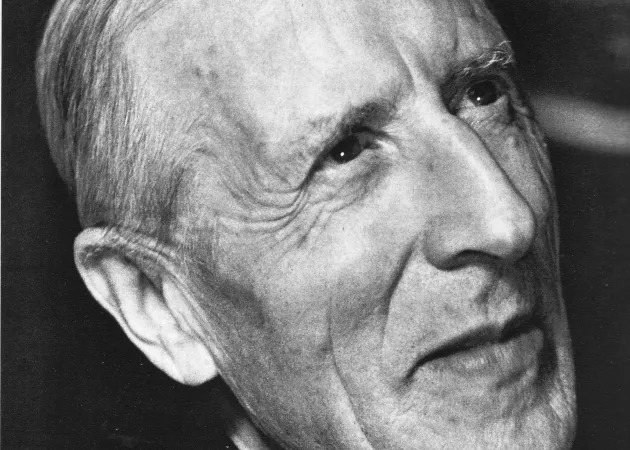

“Teilhard de Chardin non è solo attuale, è ancora, potremmo dire, persino ‘avanti’. Non c’è infatti ambito teologico che egli non abbia pensato in termini innovativi, ed è comunque uno dei pochissimi che si sia, da scienziato, confrontato con la tecnica e la scienza. Tra i vari aspetti teologici che lo rendono attuale si potrebbero ricordare la sacramentaria (soprattutto l’eucarestia), il rapporto con le religioni, la sinodalità nella chiesa il ruolo della donna e la spiritualità. La teologia di questo gesuita francese è dunque promettente per il domani, perché offre spunti, argomenti, prospettive e finestre per pensare il mondo del futuro e la chiesa del futuro. Soprattutto la teologia di Teilhard è promettente perché mostra un neocristianesimo ed una spiritualità originale. In un’epoca di secolarizzazione penso che il suo modo di concepire il cattolicesimo sia quello che serva per rievangelizzare e rendere più credibile ed operativa la fede”.

Quale visione teologica aveva Teilhard de Chardin?

“Teilhard si sorprendeva e si rammaricava di essere il solo ‘ad aver visto’. Ciò, tuttavia, non deve sorprendere. Se la sua visione teologica è innovativa oggi, figuriamoci quanto lo poteva sembrare negli anni Trenta o Quaranta. Sintetizzarla non è semplice. Il suo punto di partenza si può individuare nell’evoluzionismo. Credere nell’evoluzione suppone che il cosmo non sia statico, ma proiettato verso l’ ‘alto’ e l’ ‘avanti’, verso quello che lui denominava Omega. In questo cammino cosmico verso la divinizzazione l’uomo è un attore attivo, ed è chiamato a coltivare i valori terreni che conducono simbolicamente a Dio. L’incarnazione (e la sua continuazione nell’eucarestia) rappresentano la forza motrice di questa evoluzione che si può anche leggere come un ritorno del mondo a Dio. Il cosmo, nella sua ottica, cessa di essere il regno del peccato, e diventa piuttosto un “ambiente divino” che non è da disprezzare ma da attraversare. L’evoluzione, però, in quanto spiritualizzazione, anche per lui rimane un processo di distacco e di liberazione”.

Quanto è stato importante l’evoluzionismo teilhardiano per la Chiesa?

“E’ importante da vari punti di vista. In primo luogo attraverso la sua comprensione teologica dell’evoluzionismo la chiesa si è riconciliata con una scoperta scientifica della massima rilevanza. Secondariamente essa ha permesso, ed anzi provocato, tutta una serie di considerazioni teologiche fondamentali per quanto concerne il peccato originale, il peccato, il male e il senso della vita cosmica. E’ attraverso di esso che ha concepito in modo nuovo la vita spirituale come attraversamento, il compito della chiesa nel mondo e il senso mistico dei sacramenti. Tutto diventa finalizzato all’unificazione e alla divinizzazione, o meglio alla cristificazione o cristogenesi, per usare un suo termine”.

Come vedeva la Chiesa in dialogo con il mondo?

“Teilhard de Chardin è uno dei fondatori dell’incarnazionismo. Al suo tempo era ancora presente e viva la stagione antimodernista con la sua critica al mondo moderno. Questa frattura si è riconciliata solo con il concilio Vaticano II e la costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, ‘Gaudium et Spes’. Il suo cristianesimo, invece, è strutturalmente e da sempre intimamente connesso col mondo. L’incarnazione, per lui, comportava la necessità dell’impegno nella storia e l’immersione attiva nelle vicende terrene. La spiritualità teilhardiana, da questo di vista, si distingue nettamente da quella fuga acosmica dei monaci che viene denominata escatologismo, che è nettamente più critica nei confronti del mondo. Essere cristiani, per questo gesuita, significava costruire il Regno di Dio, senza disprezzare la dimensione terrena, ma sublimandola”.

Cosa resta a 70 anni dalla morte della sua visone teologica sul mondo?

Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana

Ricevi ogni giorno le notizie sulla Chiesa nel mondo via email.

Nell'ambito di questo servizio gratuito, potrete ricevere occasionalmente delle nostre offerte da parte di EWTN News ed EWTN. Non commercializzeremo ne affitteremo le vostre informazioni a terzi e potrete disiscrivervi in qualsiasi momento.

“In realtà ho l’impressione che solo adesso il pensiero teologico di Teilhard de Chardin si cominci ad affermare. Le recenti e ripetute citazioni che papa Francesco gli ha dedicato lo stanno a dimostrare. La nostra società è caratterizzata dallo sviluppo tecnico-scientifico, dalla pluralità religiosa e dalla responsabilità nei confronti della storia e dell’ambiente. In queste tre tematiche la sua riflessione è del tutto innovativa. Egli per primo ha aperto un ponte con lo sviluppo tecnico, senza con questo abbracciarlo in modo acritico. Per quanto riguarda le religioni, è stato un teologo delle religioni inclusivista che da un lato riconosceva ad esse legittimità, e dall’altro le vedeva convergere (o meglio evolvere) verso il cristianesimo. Per quanto riguarda la responsabilità storica, finalizzava l’impegno cristiano alla costruzione del Regno di Dio, che considerava il vertice ultimo della storia. Chiaramente Omega, questo il termine sinonimo, è legato ai valori dell’amorizzazione, del diritto e della pace”.

‘Vorrei morire il giorno della Risurrezione’: cosa era la Pasqua per il teologo francese?

“Teilhard ha più volte affermato che il centro della sua fede era la trasfigurazione. Per un teologo come lui che valorizzava il cosmo e la persona, nulla era più lontano dal nichilismo e dall’impersonalismo delle religioni orientale, che però riteneva potessero rinnovare positivamente il cristianesimo. La trasfigurazione, che si può collegare alla risurrezione, sta ad indicare che la soggettività, e persino la corporeità, non vanno assolutizzate nella loro condizione terrena, ma vanno comunque valorizzate nella loro funzione simbolica. Il mondo, per Teilhard, non è reale, ma lo diventa, non è santo ma si santifica. Ciò si realizza grazie alla grazia dell’Incarnazione e al dono dello Spirito. In virtù della presenza di Cristo, le culture, le religioni, assumano una forma cristiana. A suo avviso, diviene così possibile raggiungere quella divinizzazione o completezza e quel superamento del limite della morte di cui la Pasqua e la Trasfigurazione sono espressione. Ci sono in genere due sensibilità cristiane: quella legata al venerdì santo e quella legata alla domenica di Pasqua. Questo gesuita francese appartiene alla seconda. Morire il giorno della vita, significa credere nella trasfigurazione dell’essere e nella sua eternità”.